RMSメソッド【1.下ごしらえ編】

下ごしらえの目的

実作業の最初の工程、「下ごしらえ」編となります。

この工程の目的は、

- 各トラックの不要な帯域を着る

- 化粧の下地をする

ことが目的になります。

主にローカットと、コンプレッサーによるレベルの均一化をすることが主眼であり、ここではPANの設定などはまだ行いません。

また、各設定も後の工程で変動することもありますので、そこを念頭に設定を行っていきましょう。

下ごしらえ手順

では具体的に作業に入っていきます。

まずは46個のWAVファイルをLogicに展開したプロジェクトファイル、「!処理前」を開いて一旦最後まで聴いてみましょう。

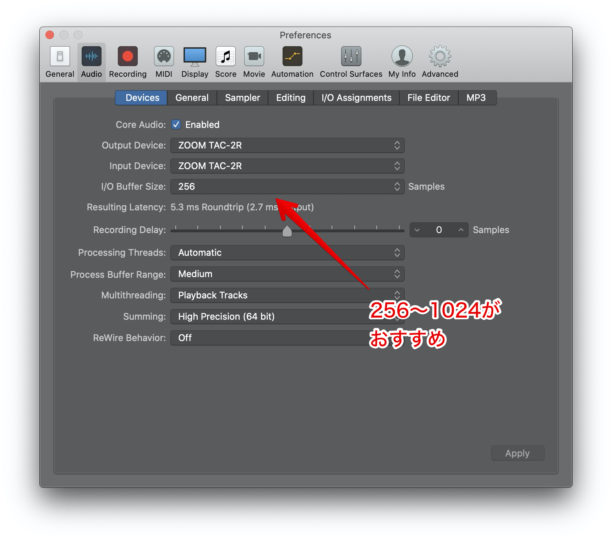

Macのスペックが足りずに再生ができない場合は、「Logic」-「初期設定」-「オーディオ」でI/Oバッファサイズを上げてCPUに負荷がかからないように設定しましょう。

それでは各トラックごとに下ごしらえ(EQ,コンプ処理)をしていきましょう。

RMSメソッドにおいても同様で、何かの音について足りない帯域があると思ったら、何かが邪魔をしているのでそれを探してカットする。という思想で進めます。

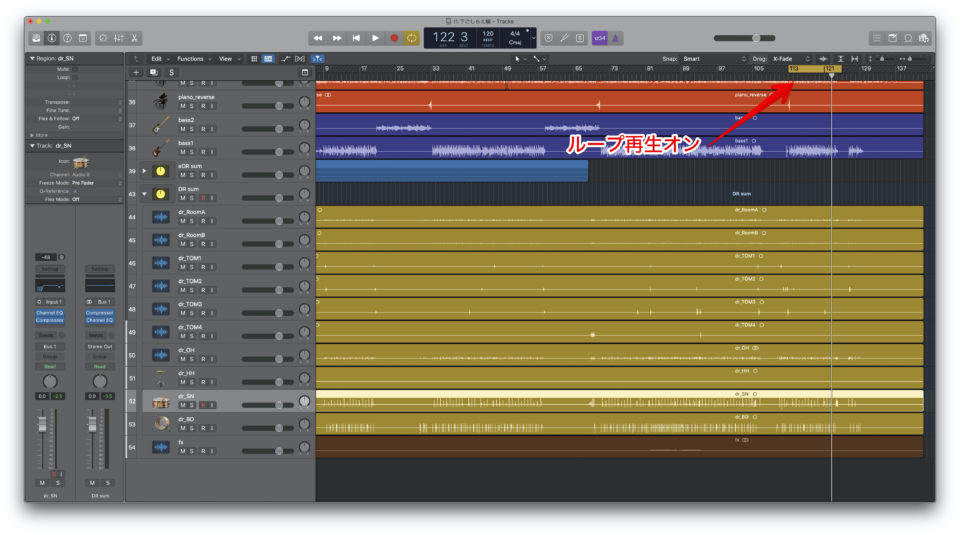

まずミキシングを行うときは、すべての楽器が入っている部分(大概は最後のサビ部分)がよいので、教材の113小節目あたりで、ループ再生にしておくとよいでしょう。

ループ再生は、「C」キーを押下することでオンになります。

バスドラム

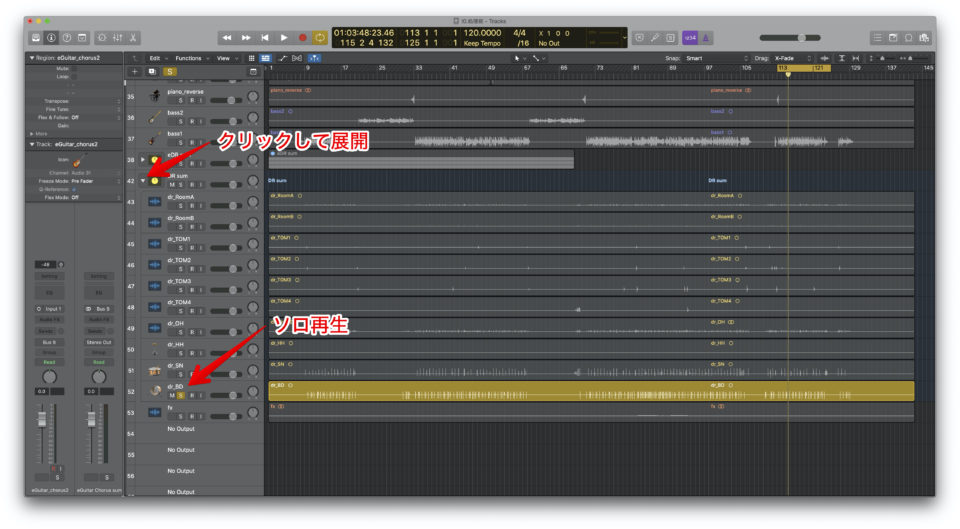

通常バンドものの一番の低音域となります。ドラムはサムトラックにしてありますので、

DR Sumを展開して、「dr_BD」トラックについてソロ状態にして聴いてみましょう。

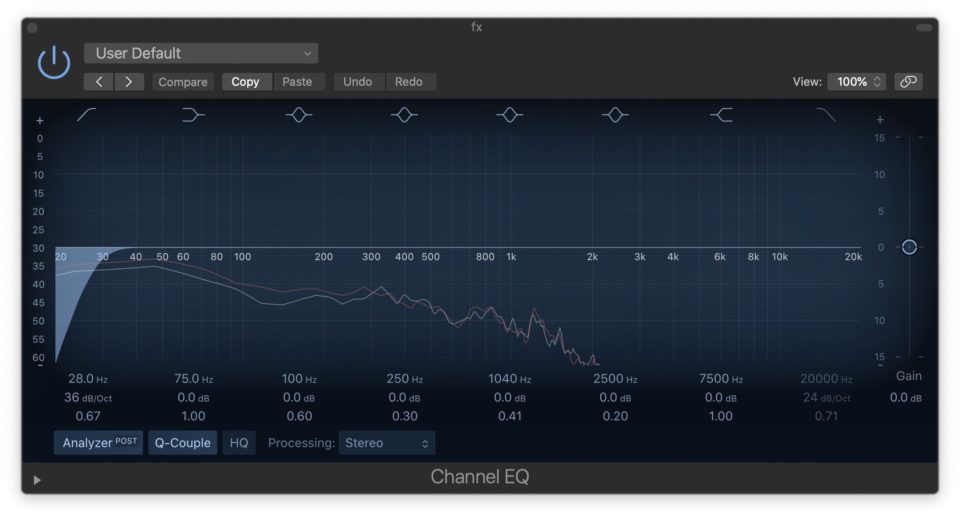

EQ

これについてEQを挿入します。

上の図のようにかなり低域まで音が出ていることがわかりますが、人間には聞こえない帯域を切ってしまいます。

(このような波が表示されない場合は、左下「Analyzer」をクリック)

人間には聞こえない帯域であっても、大きな音で鳴っていた場合、最終的な音圧調整時の邪魔となるためです。

ここでEQをオンの状態とバイパスした状態で音を聴き比べてみましょう。

たぶん、何も変化を感じないと思います。

人に聞こえない(もしくは聞こえづらい)帯域をカットしただけなので変化は感じないでしょう。

しかしながら、機械上は音がカットされており、音のバケツには余裕ができた状態となります。

ハイパスフィルター:38.6Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.79

コンプ

続いてコンプレッサーを挿入します。

コンプレッサーは基本的にEQの後に挿入します。

不要な帯域を切った後にコンプをかけたほうが狙った効果が得やすいためです。

打楽器は、アタックがとても速いため、FET系のコンプレッサーを使います。

ここで以降すべてのコンプに共通する設定なのですが、「AUTO GAIN」と「AUTO」をオフにします。

(自動で音量と、リリースの値を設定する機能を解除します)

これ以降、使うコンプにも忘れずに設定してください。

では、値を決めていきます。

まず、圧縮具合(RATIO)ですが、低音楽器は強めに設定します。低音は常に同じ音量で鳴っていてほしいためです。

ここではRATIOを8:1にしました。

バスドラム特有の設定だと覚えておけばよいでしょう。

続いてスレッショルドです。

前述の通り、低音部分は積極的にコンプで音を潰して平坦化したいので、

メーターが-6dB触れる程度の値に下げます。

ここでは、THRESHOLDを-16dBとしました。この値は、バスドラムの録音音量によって変わるので、音源ごとに変動するものと覚えておきましょう。

続いてアタックとリリースです。

- アタックは、数値が大きくなるほどダイナミクスが強調される

- リリースは、数値が小さくなるほどダイナミクスが強調される

という特徴があります。

つまみをイジって変化を感じてみましょう。

今回は一旦の仮ぎめとして、アタックは早めに(14.5ms)、余韻を少しだけ残すためにリリース遅め(230ms)にしました。これよりバスドラムの「ドン」が鳴っている時間が少しだけ長くなることになります。

アタックやリリースの値を設定すると、メーターの触れが変化するため、-6dB程度になるようスレッショルドを再調整しましょう。

最終的には以下のような設定となりました。

できたら、コンプをバイパスしたりオンにしたりして、音量差を比べてみましょう。

少し小さく聞こえるかもしれません。これはコンプにより圧縮がされたということです。

MAKE UPを上げることで同じ音量に設定します。

RATIO:8.01

THRESHOLD:-16dB

ATTACK:14,5ms

RELEASE:230ms

MAKE UP:1.5dB

メーター(GR)値:-6dB程度

これでBDの下ごしらえは完了です。コンプをオンオフして音を確認してみましょう。

コンプを入れたときのほうが、パンチがあるサウンドになっていることがわかるでしょうか?

もしわからなくても問題ありません。

よくDTMスクールなどで、各トラックが最高に気持ちよくなるまで時間をかける。みたいなこと言われるんですが。

そんなことは忘れてください。我々の人生時間には限りがあります。

この値は仮ぎめなので次に進みましょう。

ベース

続いてバスドラムと同じ低域担当のベースを処理します。

「bass1」トラックをソロ状態にして行います。

EQ

EQを挿入してスペクトラムを確認すると、こちらも低音の成分が多く鳴っていることがわかります。

100-300Hzあたりが主役といえるでしょう。

逆にそれ以下はバスドラムと被ってしまうので、ここでは50Hz以下をカットします。

ここで100Hzから下をカットしないのには理由があります。

50-100Hzは本来ならばバスドラムと被ってしまう帯域ですが、後にもうひとつの重なり解決方法「サイドチェイン」を行うため、ここでは低音をとっておきます。

ハイパスフィルター:50.5Hz

dB値:24dB/oct

Q:0.79

コンプ

ベースも低音楽器のため、深めに設定します。

弦楽器も基本的に反応の速いFETかVCAコンプを使います。

そしてベースは音楽の土台として、安定して鳴っていてほしいために、アタック早め、リリースも遅めにして、ダイナミクス、つまり抑揚をなくしています。

RATIO:6.3:1

THRESHOLD:-12.5dB

ATTACK:10.0ms (音を均等にしたいため早めに設定する)

RELEASE:410.0ms (音を均等にしたいため遅めに設定する)

MAKE UP:0.0dB

メーター(GR)値:-6dB程度

スネア

スネアです。「dr_SN」トラックをソロ状態にして行います。

EQ

200Hzを中心としながらも、それより低域も鳴っていることがわかります。

これらも不要であるためカットしてしまいます。

この低音はとても小さい音量で鳴っているためバイパスしても変化がわからないでしょう。

しかし、こういうものの積み重ねで音量が稼げなくなるため切っておきます。

ハイパスフィルター:104Hz

dB値:24dB/oct

Q:0.75

ミキシングでは低域は徹底的にカットします。

コンプ

FETと同様、コンプの速度が速い、VCAでやってみます。

(やはりAUTO GAINやAUTOは切ってください。)

いわゆるスネアは中域に属する打楽器なので、RATIOは4〜5と中間くらいの圧縮率としました。

RATIO:3.7:1

THRESHOLD:-30.5dB

ATTACK:104ms

RELEASE:230ms

MAKE UP:1.0dB

メーター(GR)値:-5dB程度

ハイハット

続いてハイハットです。「dr_HH」トラックをソロ状態にして行います。

EQ

音がとても小さく録音されています。

EQのアナライズが表示されません。その場合は右のGAINを一旦上げてスペクトラムを確認します。

ハイハットは主に高域を担当する金物打楽器です。

低域は不要です。とくに200-300Hzあたりは各楽器の基音となる部分のため飽和しやすいです。

GAINを戻して、そこからカットしてしまいます。

ハイパスフィルター:278Hz

dB値:12dB/oct

Q:0.71

コンプ

今回のハイハットのトラックは音が小さく録音されているため、処理がしづらいです。

そういった場合は、AUTO GAINやAUTOをオフにしたあと、INPUTO GAINを上げてコンプがかかりやすくします。そしてOUTPUT GAINを下げることで元の音量に戻します。

ハイハットは高域であるためにあまりコンプを深くはかけません。

今回は以下のように設定しました。

INPUT GAIN:+6dB

RATIO:3.7:1

THRESHOLD:-38.5dB

ATTACK:38ms(ダイナミクスを残したいため)

RELEASE:23ms(ダイナミクスを残したいため)

MAKE UP:0.0dB

OUTPUT GAIN:-3.5dB

メーター(GR)値:-4dB程度

オーバーヘッド

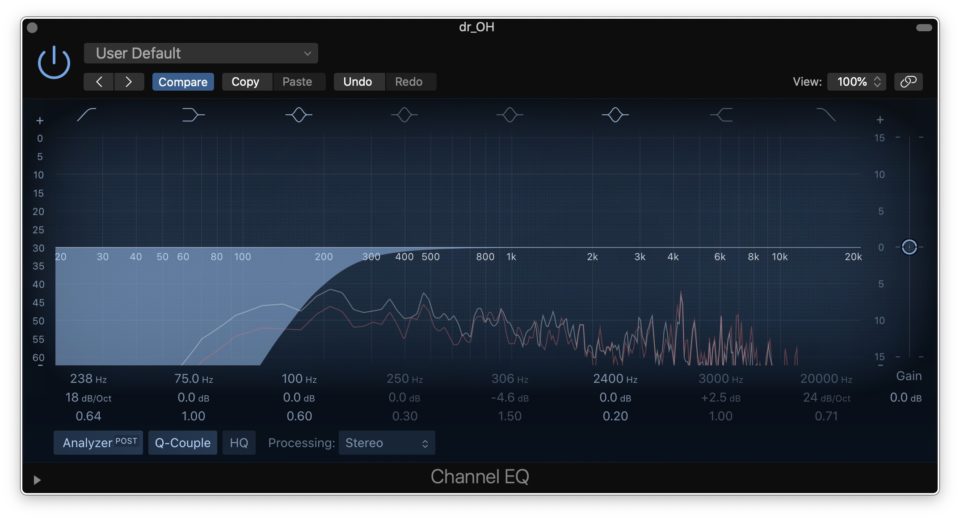

続いてオーバーヘッドです。「dr_OH」トラックです。

このトラックはステレオで、レコーディング時には各シンバルの上に設置されたマイクから集音されたものです。

EQ

オーバーヘッドトラックの役割は主にシンバルのためです。

したがって不要な低域は大胆にカットします。

ここまでカットするとさすがに音の違いがわかるはずです。

今回は以下のような設定値としましたが、後の工程でさらに中域まで削ることもあります。

ハイパスフィルター:238Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.64

コンプ

オーバーヘッドも高域を担当するため、コンプはナチュラルにします。

Classic VCAを使ってみました。

このコンプはアタックとリリースの値がないため、RATIOとTHRESHOLDのみの設定となります。

メーターが-4dBほど触れる程度に設定します。

RATIO:3.2:1

THRESHOLD:-31dB

MAKE UP:0.0dB

メーター(GR)値:-4dB程度

タム

タムは「dr_TOM1」から「dr_TOM4」までトラックがありますが、基本的な処理は同じです。

適宜タムが鳴る場所にループを移動して処理しましょう。

EQ

このように低音の山がやはりあるので、鋭角になるあたりから切りましょう。

ハイパスフィルター:98.5Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.83

コンプ

曲中にあまり出番のないタムですが、音自体に結構な中域を含みます。

レシオは3.5:1程度で、メーターは-5dBほどに一旦定めます。

タムは余計な余韻が残って他の楽器の音が聞こえなくなることがあるため、

アタック、リリースともに早めに設定しました。

RATIO:3.5:1

THRESHOLD:-23.5dB

ATTACK:19.5ms

RELEASE:51.0ms

MAKE UP:2.0dB

メーター(GR)値:-5dB程度

(タムの大きさによりEQ値を少し変えたりしています)

ルームA/B

ものによってはこういった部屋鳴りを収録したトラックがあったりしますが、

さほど重要なトラックではありませんので、不要なローカットと軽くコンプをするに留めます。

EQ

だいたい100Hz以下を切ってみました。

ただ、200Hzあたりに基本が渋滞するので、そこまでカットしてもよいかもしれません。

このトラックがどれほどの音量で混ぜるかはまだ未確定なので、一旦下記で設定しました。

ハイパスフィルター:96.5Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.67

コンプ

コンプもさほど重要ではないので、アタックもリリースもないVCAで一旦設定しています。

メーターも-3dBほど触れる程度です。

RATIO:2.9:1

THRESHOLD:-32dB

MAKE UP:0.0dB

メーター(GR)値:-3dB程度

以上でリズム系の下ごしらえは完了になります。

教材の曲にはBメロに電子ドラム、Synthベースの音を使っています(eDR_Sum、bass2)が、同じ思想でEQとコンプを設定していますので、プロジェクトファイル「!1.下ごしらえ編」で確認してください。

ボーカル

リズム隊の下ごしらえができたら、ボーカルに着手しましょう。

EQ

ボーカルは録音時にマイク自体にハイパスフィルターを搭載しているものがあり、

すでにローカットが完了しているものもありますが、このマイクはそれをしていません。

バスドラムやベースが主役の帯域まで音が出てしまっているのでそれをカットします。

ハイパスフィルター:186Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.79

コンプ

ボーカルはこれまでとはうって変わり、アタックが遅いOpt系のコンプが合います。

今回はVintage Optoを選択して処理します。

で歌というのは、抑揚が大事ではあるのですが、AメロやBメロ、サビで音量差が出やすいです。

フェーダーをオートメーションで書いたりもするのですが、とても時間がかかるのである程度はコンプで音を均一にします。

今回は以下のように設定しました。

ここで注目してほしいのが、右側のDISTORTIONのところです。

これまでは「OFF」状態で使っていましたが、ボーカルだけ「Soft」に設定しています。

これはコンプレッサーの機能で、サチュレーションを追加するスイッチになります。

ここを「Soft」にすると、倍音が追加され、音に艶が出ます。

主に主役の楽器に使うことで、音が前に出る効果があります。

実際「Soft」に設定すると音が大きくなったように聞こえると思います。

RATIO:4.1:1

THRESHOLD:-28.5dB

ATTACK:18.0ms (不自然にならない程度に早めに設定)

RELEASE:72.0ms (自然さを残すため早めに設定)

MAKE UP:0.0dB

DISTORTION:Soft

メーター(GR)値:-5dB程度

ディエッサー

ボーカルだけの特別な処理です。

耳に痛い子音を除去するエフェクト挿入します。

「Dynamics」から「DeEssor 2」を挿入します。

基本的に、「Male Vocal Split Band」というプリセットでかまいません。

しかし、Thresholdについては、歌の「さしすせそ」や「たちつてと」のときに少し触れる程度に値を下げます。

子音が耳に痛くなる子音が少し聞きやすくなるのがわかるでしょうか?

ボーカルトラックにはディエッサーを入れて、余計な破擦音は除去すると覚えておきましょう。

プリセット:Male Vocal Split Band

Thureshold:-27.6dB

以上でボーカルの処理は完了です。

教材には、コーラストラックもたくさんありますが、すべて同じ思想で設定をしています。

カウンターメロディーのコーラスなどは、あえて声の基本まで切って倍音のみ残すようにしている部分もあります。

詳しくはLogicプロジェクトファイル「!1,下ごしらえ編」を参照してください。

ピアノ

続いてピアノです。

EQ

結構固めの音ですが、余計な低音が出ているのがわかります。

ピアノは独奏であれば、ベースパートも自身が担当しますが、今回はバンドものです。

ベースが担当する低域成分は不要となるのでカットします。

とはいえイントロではピアノのみでスタートしたりするので、今回は以下のような設定としました。

ハイパスフィルター:95.5Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.71

コンプ

ピアノも、自然な圧縮感にしたいため光学系(Opt)コンプをよく使います。

RATIO:4.2:1

THRESHOLD:-23.0dB

ATTACK:7.0ms (打鍵時のアタックを少し残して潰す)

RELEASE:72.0ms (ROCK系の曲なのでダイナミクスを残す)

MAKE UP:0.0dB

メーター(GR)値:-5dB程度

アコースティックギター

EQ

弾き語りであれば、ベースの帯域までローが出ていても問題ありませんが、

こういったバンドもののアコースティックギターの低域もバッサリきります。目安は大体150Hzです。

ハイパスフィルター:134Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.71

コンプ

アコギなどの弦楽器も、反応の速いFET系をよく使います。

音的にアタックが強く、余韻が弱い傾向があるため、ATTACK速め、RELEASE遅めにすることで音に均等感を出します。

RATIO:3.6:1

THRESHOLD:-22.0dB

ATTACK:7.0ms (アタックが強い楽器なので速く潰す)

RELEASE:1200ms (余韻を残すため)

MAKE UP:0.0dB

メーター(GR)値:-7dB程度

エレキギター

さて、筆者がギタリストであるためにたくさんのトラックが展開されているギタートラック。

基本的にはどれも同じ思想で処理を行っています。

すべてを説明しきれませんが、大枠として

- 150Hz以下はカット。(役割にしたがって多少上下)

- コンプのアタックは速く、リリースは中間

としています。

例として「eGuitar Chorus Sum」を展開して、「e_Guitar_Chorus1」をみてみます。

EQ

やはりギターも低音がすごく出ています。

サビのギターはベースと共に低音も刻むイメージなので以下のような設定としました。

ハイパスフィルター:121Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.79

コンプ

音圧を出したいところなので、積極的に潰しています。

ただ、ギターというのはアンプの歪自体でコンプがかかっているので、レシオ自体は低めとしています。

RATIO:3.2:1

THRESHOLD:-14.0dB

ATTACK:4.0ms (ダイナミクスを削り均等にするため)

RELEASE:130ms (余韻を残しつつダイナミクスも違和感のないようにする)

MAKE UP:0.0dB

メーター(GR)値:-7dB程度

※メーター値は-5dB程度でもよいかもしれません。

他のギタートラックも同様に設定してみましょう。

ストリングス

最後はストリングスです。

EQ

ヴァイオリン×2が中〜高域、ヴィオラが中域、チェロが中低域を担当します。

チェロのローを効かせたいときなど、カットする周波数は様々ですが、それぞれ以下のような設定としました。

ヴァイオリン

ハイパスフィルター:318Hz

dB値:12dB/oct

Q:0.71

ヴィオラ

ハイパスフィルター:144Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.79

チェロ

ハイパスフィルター:143Hz

dB値:18dB/oct

Q:0.67

コンプ

一方コンプはどれも同じような設定です。

共通して、

- Optコンプで自然に

- RATIOは3:1程度でナチュラルに

- 音の終わりのダイナミクスを残すよう、アタックは速め、リリースは速め

という感じで設定しています。

RATIO:3.7:1

THRESHOLD:-38.6dB

ATTACK:14.0ms (音の始まりは潰して存在感をへらす)

RELEASE:68ms (一方音の終わりはダイナミクスを残す)

MAKE UP:2.0dB

メーター(GR)値:-5dB程度

FX

曲の展開分に効果音というか、ゴゴゴ!とう低音がほしかったので入れた音です。

これについては、バスドラム同様人間に聞こえない低音を削るのみとしています。

EQ

ハイパスフィルター:28Hz

dB値:36dB/oct

Q:0.67

まとめ