RMSメソッド【2.ラフミックス編】

ラフミックスの目的

各トラックの下地を整えたら、次にラフミックスに入っていきます。

この工程では

- 各トラックの音量と位置の調整

- 空間系処理

- 音圧処理

を主眼に行っていきます。

この工程ではまだリファレンス曲は用意せずに、自身がよいと思ったバランスを目指していきます。

1.ラフミックス:レベル&パン調整

各トラックをソロ状態にして行っていきます。

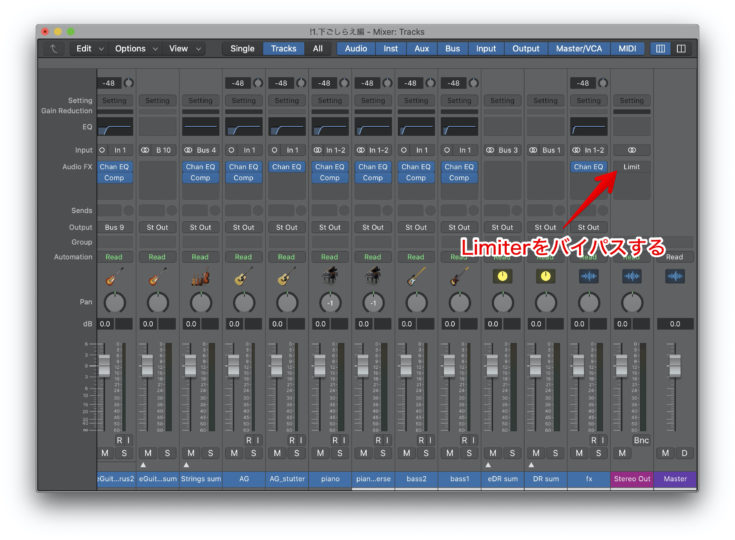

まず、マスタートラックがオーバーしないよう、元々のトラックにLimiterプラグインを挿入していたので、それを一旦バイパスさせましょう。

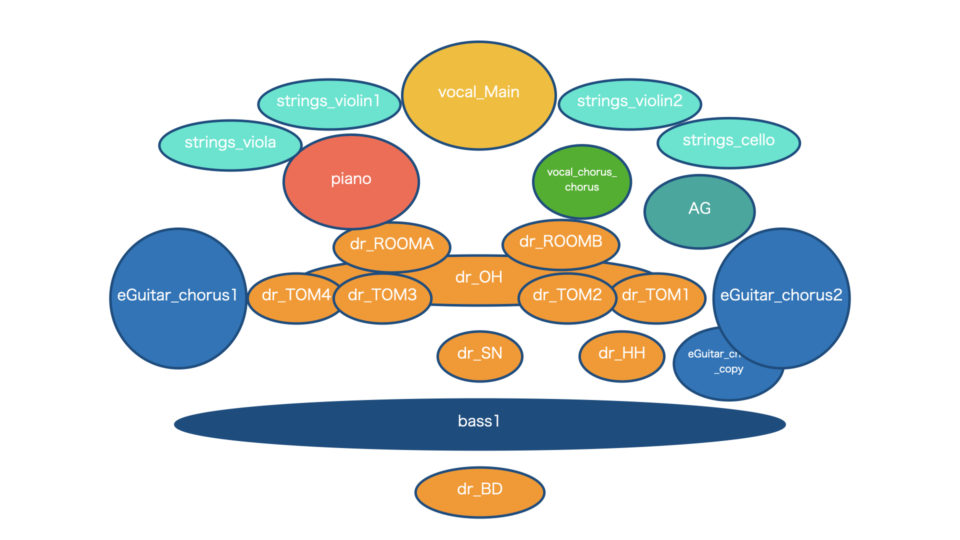

PANの設定については、大まかに以下のような図を作っておくとミキシングやしやすくなります。

ドラム

バスドラムはLRのどちらかにいるというよりは、センターに置くのが常です。

PANはそのまま、フェーダーで音量調節をします。

最終的にマスタートラックがレベルオーバーしないよう、Stereo Outのレベルを見て調整します。

大体、-10dB程度に収まるよう調節します。

このバスドラムの音量決まれば、あとはそれに従いドラムキットの音量が自然と決まってきます。

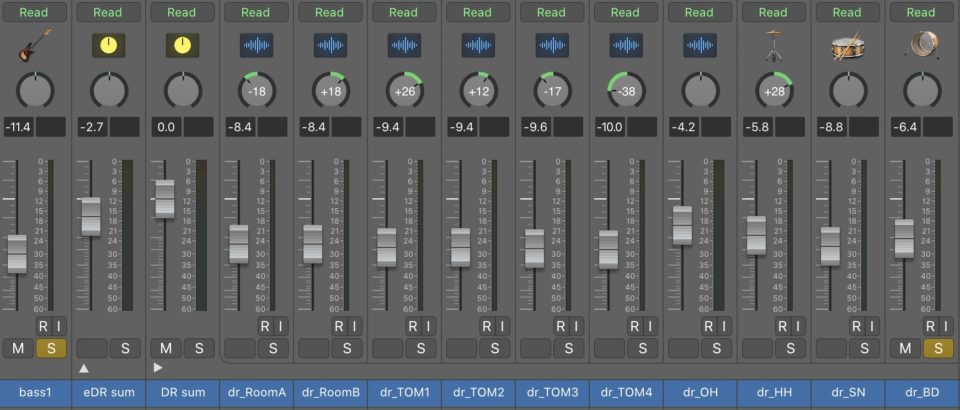

■設定値

| トラック | レベル | PAN |

| dr_ROOMA | -8.4dB | -18 |

| dr_ROOMB | -8.4dB | +18 |

| dr_TOM1 | -9.4dB | +26 |

| dr_TOM2 | -9.4dB | +12 |

| dr_TOM3 | -9.6dB | -17 |

| dr_TOM4 | -10.0dB | -38 |

| dr_OH | -4.2dB | 0 |

| dr_HH | -5.8dB | +28 |

| dr_SN | -8.8dB | 0 |

| dr_BD | -6.4dB | 0 |

※eDRについても同様の思想でセッティングしています。詳細はプロジェクトファイル「!2.ラフミックス編」を確認ください。

同様にタムもハイタムを右、ロータムを左に振っています。

ドラムはサムトラックなっているので、最終的に「DR Sum」を上下することでバランスを変えないまま音量を変えることもできます。

ドラム(NYコンプレッション)

ドラムはこのままでもいい音なのですが、元が打ち込み音源であるため、少しエアー感というか余韻が足りないときがあります。

そんなときは、NYコンプレッションをするとよいです。

やり方については、以下の記事を参照してください。

この記事はミキシング時にドラムが ミックスで馴染まない 抜けてこない レベルオーバーしてしまう などの悩みを抱えている方に向けて書いています。 […]

「DR Sum」トラックをBus2トラックにプレフェーダーで送り、そこにコンプを挿入しています。

RATIO:3.6:1

THURESHOLD:-27dB

ATTACK:26ms (不自然にならない程度に速く)

RELEASE:160ms (余韻を残すため遅く)

MAKEUP:0.0dB

メーター:-5dB程度

| トラック | レベル | PAN |

| Bus2(NY Compression) | -3.8dB | 0 |

ベース

続いてベースです。

ドラムをバスドラムだけにして、ベースも鳴らします。

音量の目安は、バスドラムよりも少し小さく聞こえる程度です。

あまり大きいと最終的にとてもブーミーになってしまうので、一旦この程度にします。

| トラック | レベル | PAN |

| bass1 | -11.4dB | 0 |

※bass2についても同様の思想でセッティングしています。詳細はプロジェクトファイル「!2.ラフミックス編」を確認ください。

続いて、サイドチェインを行います。

サイドチェインについては以下の記事を御覧ください。

この記事は ミキシングでバスドラムが抜けて来ない ダンス系なのにバスドラムが締まらない サイドチェインのやり方が知りたい 方に向けて書いています。 […]

今回は以下のように設定しました。

RATIO:3.1:1

THURESHOLD:-21dB

ATTACK:2.0ms (バスドラムが鳴っているときに引っ込めたいので速く)

RELEASE:8.4ms (バスドラムの音が切れたらベースがすぐ鳴るよう速く)

MAKEUP:0.0dB

メーター:-5dB程度

ボーカル

リズム隊のバランスが決まったら、ボーカルの音量を決めます。

ドラムセットとベースを鳴らした状態で、ボーカルトラックもオンにします。

値の設定が難しいところですが、一旦歌詞がしっかり聞き取れる音量ということで以下に設定しました。

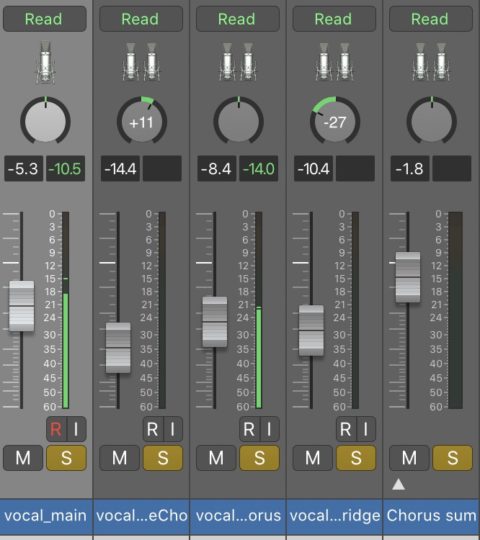

| トラック | レベル | PAN |

| vocal_main | -5.3dB | 0 |

| vocal_chorus_preCho | -14.4dB | +11 |

| vocal_chorus_chorus | -8.4dB | 0 |

| vocal_chorus_bridge | -10.4dB | -27 |

| vocal_chorus_accent1 | -3.1dB | -15 |

| vocal_chorus_accent2 | 0.0dB | +17 |

| Chorus sum(accentのサムトラック) | -1.8dB | 0 |

これで土台と主役が固まりました。

アコギ&ピアノ

では上モノを設定していきます。

曲のセクションにもよりますが、この曲はピアノとアコギが同じような役割なので、左右にPANで振って以下のように配置しました。

| トラック | レベル | PAN |

| AG | -4.0dB | +32 |

| piano | -2.9dB | -14 |

このあたりはオートメーションで曲のセクションによりPANの設定を変えたりもできます。

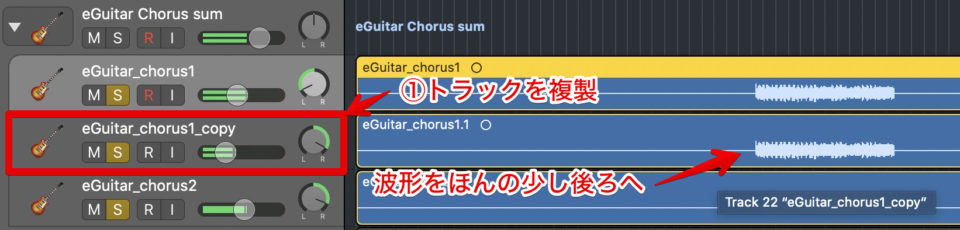

エレキギター

歌もののギターのバッキングというのは、主にPANを左右に激しく振ります。(音圧担当)

かつ、ステレオ感を出すためにL側に振ったトラックを複製して、R側に配置したりします。

しかしこれにはコツがあって、左右のトラックを全く同じに複製してしまうと、つまりはそれはセンターで鳴るのと同じになってしまうのです。

したがって、複製したトラックの波形をほんの少しだけ前後にずらしたりします。

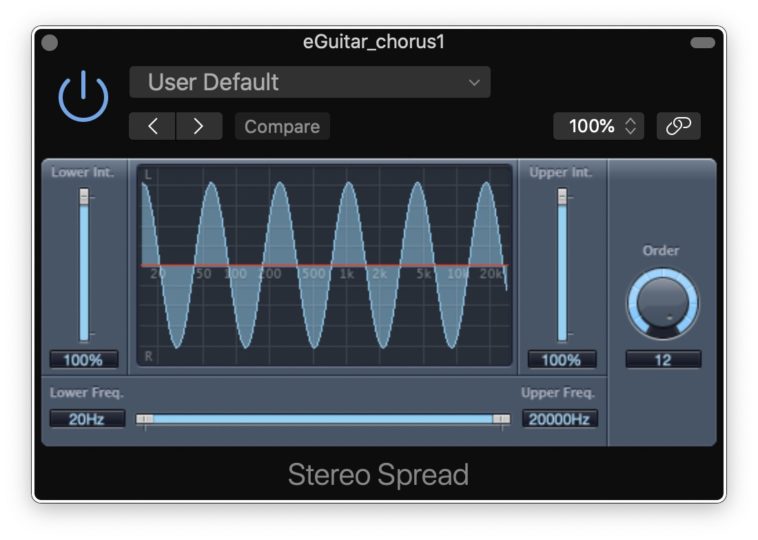

それが、「eGuitar_chorus1」をコピーした「eGuitar_chorus1_copy」トラックになります。

複製してトラックをズラすと、ステレオ感が増すのがおわかりいただけると思います。

Rサイドのメインである「eGuitar_chorus2」も合わせて以下のように設定しました。

| トラック | レベル | PAN |

| eGuitar_chorus1 | -4.9dB | -50 |

| eGuitar_chorus1_copy | -9.8dB | +51 |

| eGuitar_chorus2 | -4.7 | +47 |

設定はデフォルトです。

また、R側の高域をこの後設定するストリングスに任せたいので、「eGuitar_chorus1_copy」、「eGuitar_chorus2」トラックにローパスフィルターも挿入しました。

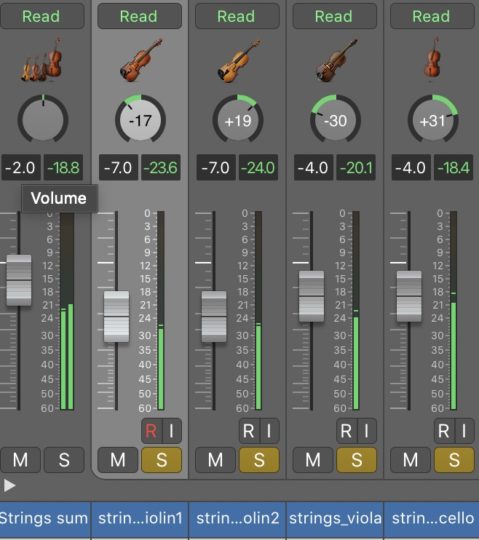

ストリングス

最後にストリングスです。

バラードものに不可欠なストリングスですね。一旦ストリングスのみにしてバランスをとっていきます。

バイオリンが2本なので、バイオリンを小さめにしつつPANで振り、L側をヴィオラ、R側をチェロ担当としました。

| トラック | レベル | PAN |

| strings_violin1 | -7.0dB | -17 |

| strings_violin2 | -7.0dB | +19 |

| strings_viola | -4.0dB | -30 |

| strings_cello | -4.0dB | +31 |

ストリングスのサムトラックとなっているので、ここにも一体感を出すためにコンプをかけています。一応後でいじる可能性を鑑み、EQも挿入しておきましょう。

コンプの設定は以下となりました。バスコンプなので浅めにかけます。あまりATTACKとRELEASEの設定も深く考慮はしていません。

RATIO:3.5:1

THRESHORD:-25.5dB

ATTACK:19.5ms

RELEASE:51.0ms

MAKEUP:0.0dB

メーター:-2dB

2.ラフミックス:空間系処理

続いて空間系の処理を行い、より一体感を出していきます。

RMSメソッドでは、3つのディレイ、4つのリバーブを用いて臨場感を出していきます。

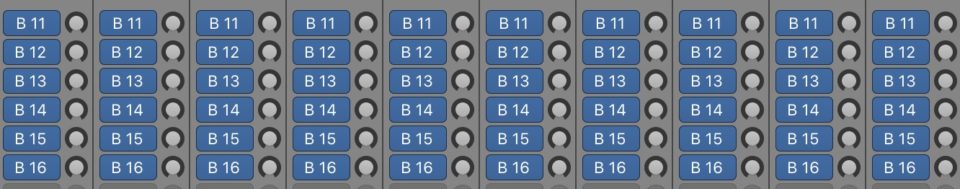

楽器用AUXトラック作成

まずはドラムのサムトラックではない、各トラックをShiftで選択して、BUSへおくる経路を作ります。

BUSは空いているところであれば何番でもかまいません。

6つバスへ送ると、ミックスウィンドウの右側にAUXトラックが6つ作成されると思います。

(他のすべてのトラックについてもこれらのBusへ送る経路を作っておきましょう。)

これらのトラックを左から順に名称変更していきます。各トラックの用途を下に記載しました。

| S Delay | M Delay | L Delay | S Rev | M Rev | L Rev |

| ショートディレイ。目立たせたいトラックにのみ使用。 | ミッドディレイ。一体感を出すメインのディレイ。 | ロングディレイ。余韻を長く残したいものに使用。 | ショートリバーブ。目立たせたいトラックのみ使用。 | ミッドリバーブ。一体感を出すメインのリバーブ。 | トラック自体を遠くで鳴らせたい場合に使用。 |

続いてそれぞれにディレイorリバーブプラグインを挿入していきます。

なお、このリバーブのプリセットの種類は、部屋のサイズ以外は結構適当に決めています。

そして、M Delay とL Delayのディレイプラグインの後には、EQを挿入し、ハイパス&ローパスを設定します。

ディレイというのは反響音、やまびこ音です。

反響した音というのは原音よりも劣化しているのが普通なので、ハイ&ローパスにより意図的に劣化させ、自然にする目的があります。

ボーカル用AUXトラック作成

次にメインのボーカルトラックから、もうひとつバス・トラックを作成しましょう。

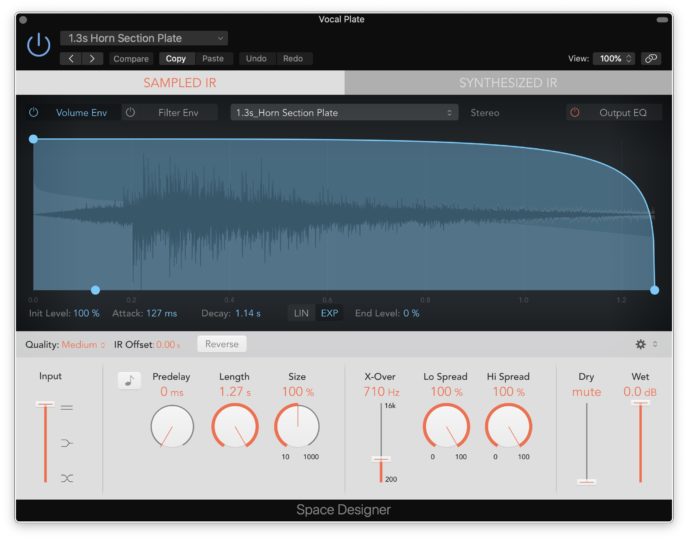

トラック名は「Vocal Plate」。

メインのボーカルだけは艶のあるプレートリバーブを使用します。

プリセットは「Medium Spaces」-「Plate Reverbs」-「1.3s Horn Section Plate」を選択し、WET100%に指定。

これで空間系の設定は完了です。

あとは、各トラックのセンド量を決めていくのですが。

各トラックすべてを説明するのは割愛させていただき、要点だけ説明します。

センド量目安

バスドラム&ベース

基本的に低音楽器は空間系をかけません。つまりセンド量0です。

スネア

すべてまんべんなくセンドします。ディレイの音が左右からうっすら聞こえる程度に調整します。

ドラムその他

基本的に、S DelayやS Revはかけずに、Midから適用センドします。

ドラム全体のセンド量はこんな感じです。

ボーカル

存在感を出すため、S Delayを深めにかけます。

リバーブは楽器用とボーカル用リバーブをそれぞれ適用センドします。

ストリングス

遠くで鳴らせたいため深めに設定します。

奥に引っ込めたいので、S DelayやS Revもかけません。

ピアノ

こちらもサステインペダルで元々響きがありますが、

ボーカルのすぐ近くというよりは少し離れた位置に置きたいため、深めにセンドします。

S DelayやS Revはかけません。

アコギ

アコギ自体はほぼアタックのみ聞かせたいのであまり空間系はかけずに軽くセンドしています。

S DelayやS Revもかけません。

エレキギター

音圧担当の楽器です。全くセンドしないと浮いてくるので、自然に聞こえる程度にセンドします。

S DelayやS Revもかけません。

上モノ系、ボーカルのセンド量目安です。

これで空間系の設定は完了です。

聴いてみると一体感が増したのがわかるでしょうか。

マスターフェーダーも0.0dBを超えていなければOKです。

3.ラフミックス:音圧処理

ここまでラフミックスができたら、一旦普通のCDの音源を聴いてみましょう。

たぶん、CDの音のほうが全然でかいはずです。(なので聴く時は音量に注意しましょう)

そうなんです。

巷のCDというのは音が大きいのです。

これはマキシマイズという工程を経ているためです。

RMSメソッドでも、巷のCDの音量を目指していくので、ここで一旦マスタートラックにリミッターを挿入して音圧を上げます。

音圧を上げるとこれまで大きかった音がそのままに、小さかった音が大きくなってバランスも崩れるため、

この段階でマキシマイズを想定したミキシングが必要になってくるのです。

EQ挿入

まずはマスタートラックにEQを挿入します。

これは最終的なEQなので、のちの工程で使用します。

Adaptive Limiter挿入

冒頭でバイパスさせたLimiterプラグインの前に、「Dynamics」-「Adaptive Limiter」を挿入します。

これはLogic Pro Xのマスタリング用プラグインで、「Limiter」よりも音が割れずに音量を稼ぐことができるプラグインです。

歪まないよう多くの演算をするため、挿入するとレイテンシーが発生するためレコーディング中には使えないプラグインです。

設定は以下のようにします。

これで音量を上げることができました。

Limiterバイパスを切る

最後に冒頭でバイパスさせた「Limiter」プラグインのバイパスを切ります。

これは保険のためのLimiterで「Output Level」が 「-0.3dB」にしているところがミソです。

最終的な2MixをWAVファイルで書き出し、MP3にした際、ここが0dBだと歪む可能性があるためです。

ミックスダウンする際は、最集団に必ずリミッターを挿入するようにしましょう。

まとめ

いかがでしょう。

ラフミックスをすると、ステレオ感や音圧などCD音源に近づいてきたのではないでしょうか?

次の「本ミックス編」では、いよいよリファレンス曲を使って、各楽器の不要な帯域をさらに削って、品質を上げていきます。

ここまでの作業を行ったプロジェクトファイルは「!2.ラフミックス編」となります。

本記事で取り扱えなかったトラックのパラメータなどはそこでご確認いただければと思います。