RMSメソッド【3.本ミックス編】

本ミックスの目的

ラフミックスを追えたら、いよいよリファレンス曲を使って、質をあげていく工程に移ります。

この工程では

- EQ設定の見直し

- レベル再調整

- バスコンプ

- 音圧調整

を主眼に行っていきます。

歌ものの曲のため、あくまで主役を歌として、各楽器の歌の邪魔にになる成分、不要な成分を削っていくという考え方で進めます。

それと同時にリファレンス曲のバランスも参考にして、バランスの再調整を行います。

リスニング機材について

ここからのミキシングは聴く環境によって大きく異る結果となります。

したがって、複数のリスニング環境があるとよいです。

賃貸などで大きな音が出せない場合でも、

- 開放型

- 密閉型

- カナル型

など複数のリスニング環境で確認をするとよいでしょう。

この記事は 2022年DTMでオススメのモニターヘッドホンが知りたい タイプによる違いが知りたい これさえあればOKというものが知りたい 方に向けて書いています。 […]

リファレンス曲

今回は、同じような楽器構成である、以下の曲をリファレンス曲にしました。

Mrs. GREEN APPLE – 僕のこと

アーティストのために、是非音源を購入してほしいです。

この本ミックス編では、最悪音源がなくてもYoutube動画を再生しながら比較もできますが、

音源のWAVファイルがあると作業がしやすくなります。

下準備

今みなさんは、ラフミックスを追えたプロジェクトファイルをお持ちだと思います。

これを開いていただくと、各トラックの出力先は「Stereo Out」になっているかと思います。

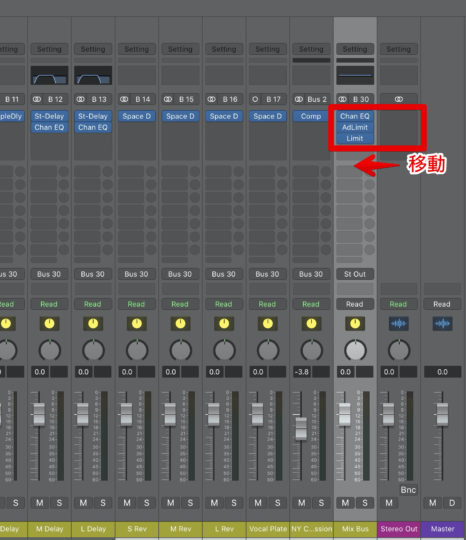

まずはこれを全トラック(サムトラックの場合は、親トラックのみ)新たな「Bus 30」に送るよう設定しましょう。(Delay、Revトラックも含みます。)

トラック名は「Mix Bus」としておきます。

次に、Stereo Outに設定していた各プラグイン(EQ、Adaptive Limiter、Limiter)を作成したBusに移動させます。

これでこの曲の各トラックのルーティングは

各々のトラック→Bus30(Mix Bus)→Stereo Outとなります。

ここで新たなオーディオトラック「Reference」トラックを作って、ミュート状態にしておきます。

そこにリファレンス曲のWAVファイルを展開しておけば、ソロボタンを押すだけで、リファレンス曲とミックスしている曲の比較が瞬時にできるようになるというわけです。

本ミックス手順

まずは、両者を聴き比べてみましょう。

聴き比べるのは、主にサビの部分です。

すると、リファレンス曲のほうが音が大きく、かつハイが高いことがわかると思います。

このリファレンス曲では、主にバランスをリファレンスしていくため、音圧や総合的なEQは参考にはしません。

がしかし、このままでは比較が難しいので、

- リファレンス曲を-2.0dB下げる。

- Mix_BusトラックのEQで2kHzあたりからシェルビングで2〜3dBほどブースト

こうしておくと質感が似ます。

この状態で、各楽器の聞きやすさを調整していきます。

EQ設定見直し

ではEQの設定を見直しをしていきます。

基本的に主役であるボーカルの質感をリファレンス曲に似せた後、

- 各楽器とボーカルをソロ状態にして楽器の不要帯域を探す&カット

- リファレンス曲の楽器と質感を似せていく

ということを行っていきます。

本ミックスでのEQの使い方ですが。主に2つの方法で不要な帯域を探っていきます。

1.谷を作って動かしてスッキリするポイントを探る。

2.山を作って動かして耳に痛いところを探る。

どちらも最終的にはカットすることが主目的であることを忘れずにいてください。

また、見直しをする順番もラフミックスと異なる順番になります。

ラフミックス:低音→リズム→歌→上モノ

本ミックス:歌→上モノ→リズム→低音

という順番でRMSメソッドではミキシングを行います。

ボーカル

まずボーカルです。

リファレンスの歌はとても艶があります。

これはマイクなどの機材によるものもあります。3万円のマイクとプロ用マイクでは雲泥の差でしょう。

しかしEQでそこをなんとか調整していきます。

まずボーカルをソロで聴いてみると、まだまだ無駄なローが鳴っていて、薄い膜がかかったようにフィルターしてハイが抜けてこないことに気づきます。

こそういうときはEQで谷のピークを作って、動かして確認していくしかありません。

動かしていくと、スッキリ歌が抜けてくるポイントがどこかにあるはずです。

ある程度慣れてくるとやらずともわかるようになります。

こういった音のモヤモヤは200-300Hzあたりに原因があることが多いです。

ということで以下のように音をカットしました。

そして、さらに抜けがよくなるようここに来て初めてブーストをします。

まずは倍音成分(コンプのDISTORTIONで付加される成分)をピークで少しブーストし、かつシェルビングでさらに高域全体をブーストします。

ハイパスフィルター:186Hz, 18dB/Oct , 0.79

ピーク1:276Hz, -6.8dB, 1.10

ピーク2:2780Hz, +3.3dB, 1.90

シェルビング:5900Hz, +3.0dB, 1.30

いかがでしょう。だいぶボーカルが抜けてきたのではないでしょうか?

コーラスも同じように設定することでモヤモヤが解消され、クリアなボーカルになると思います。

以降の楽器も基本的にすべて200-300Hzにモヤモヤポイントがあるため、そこを切っていきます。

そして、ボーカルのスペクトラムをよくみて、鳴っている帯域をチェックしておきましょう。

基本が〜500Hz、倍音が800Hz,1kHz1,8kHzあたりにいて、それ以上になると多くの倍音ポイントがあることがわかると思います。

(これらの山はボーカルの音程により上下するので大まかで大丈夫です。)

この曲は歌ものなので、このあたりの周波数を伴奏からカットすることでより歌が馴染むことになります。

ピアノ

ピアノについても、モヤモヤしているポイントがボーカル同様あると思います。

これも探してみると200-300Hzのせいであることがわかるので、そこをカットします。

またピアノのサビではそう感じませんが、他のパートでぶつかる部分があったため2kHzの倍音成分も切っています。

■設定値

ハイパスフィルター:95.5Hz, 18dB/Oct , 0.71

ピーク1:270Hz, -4.8dB, 1.30

ピーク2:2420Hz, -4.6dB, 2.80

アコギ

同様にモヤモヤポイントを切ります。

そして、ギターの2kHzあたりの音がボーカルの子音とぶつかったりするためここもカットします。

ギターは基本2kHzあたりをカットするといい感じになる。と覚えておくとよいと思います。

そしてもう一点。アコギ特有の「キュッ」という音が耳に痛かったため、6kHzあたりもカットしています。

このあたりはディエッサーでやる方もいるかもしれませんが今回はEQで対応しました。

■設定値

ハイパスフィルター:134Hz, 18dB/Oct , 0.71

ピーク1:226Hz, -5.1dB, 1.20

ピーク2:2200Hz, -4.5dB, 2.50

ピーク3:5600Hz, -5.2dB, 1.20

ストリングス

ストリングスは、各楽器ではなくサムトラックでまとめてポイントを探りました。

ボーカルの800Hzあたりで妨害しているように聞こえます。(ピークで削ってみると聞きやすくなる)

したがって800Hzあたりをカット。そして艶を出すようにボーカル同様シェルビングで軽く高域をブーストしました。

■設定値

ピーク:720Hz ,-3.5dB, 1.50

シェルビング:3400Hz, +1.3dB, 1.00

エレキギター

まず他と同様に、モヤモヤポイントを削ります。

そして、ギター特有のボーカルとぶつかる2kHzも削ります。

通常はこれだけでよいのですが、リファレンスと聴き比べるとミドルが出すぎていて、音が硬い印象があります。

かつローがもう少し欲しいところ。

したがって、1kHzあたりもピークで広めにカット、ハイパスフィルターを少し下げて最終的に以下のようになりました。

■設定値

ハイパスフィルター:121Hz, 18db/Oct, 0.79

ピーク1:206Hz, -4.4dB, 0.71

ピーク2:2100Hz, -6.6dB, 3.40

ピーク3:2780Hz, -5.9dB, 2.90

ベース

ベースはモヤモヤポイントをカットするに留めています。

(あと少し、空間がウェットだったのでセンド量を減らしました。)

■設定値

ピーク:266Hz, -6.2dB, 0.98

ドラム

ドラムについては、各トラックのモヤモヤポイントをスペクトラムでその帯域の音が出ていない場合を除き、同様にまずカットしています。

そしてスネア。

この曲は、Steven Slate Drum 5というドラム音源で作成したのですが、

この音源自体がかなりRock向けのキットで、少し「バチッ」という音がうるさかったため、6,7kHzをカットして耳に痛くないようにしました。

ハイパスフィルター:

ピーク1:6050Hz, -3.9dB, 2.60

ピーク2:7250Hz, -5.2dB, 2.30

続いてバスドラム。

こちらもも同様に、Rockキットであるためにビーターの音が強調されていますが、不要と判断しカットしました。

ハイパスフィルター:38.6Hz, 18db/Oct, 0.79

ピーク:1060Hz, -4.3dB, 3.10

ローパスフィルター:1640Hz, 24dB/Oct, 0.71

これで聴いてみると、だいぶ余計なローがとれて聴きやすくなったのではないでしょうか?

やはり、EQはブーストよりも基本はカット方向に使うほうがよさそうですね。

レベル再調整

このように、ぶつかる帯域を切ったら、その分音量に余裕ができます。

したがってリファレンス曲にならい、音量を再調整していく作業になります。

ミキシングする曲によるのですが、この曲の場合はベースの音量がリファレンスに比べて足りていませんでしたので、再調整しました。

バスコンプ

リファレンス曲を聴くとやはり、一体感がこちらの音源と違いますね。

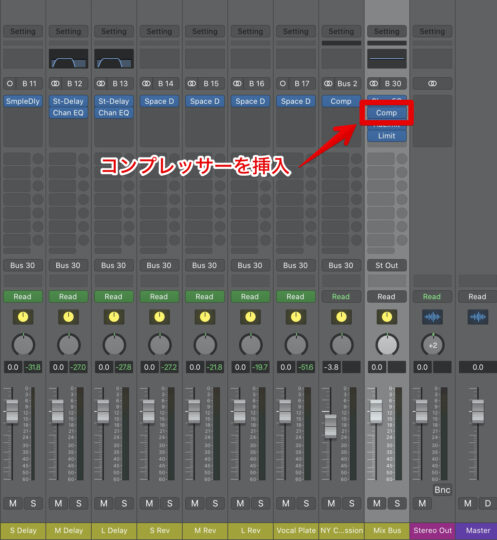

ということで、サウンドにより一体感を出すために、バスコンプを挿入します。

最終の2トラックに新たにコンプをかけてレベル調整および、一体感を出していきます。

Mix BusトラックのEQの直後に新たにコンプを追加しましょう。

(一番後段に追加してドラッグ&ドロップで移動できます。)

バスコンプは最終的にかけるコンプですので、浅く弱くを心がけます。

目安として、メーターが1〜2dB触れる程度。RATIOも2〜3:1程度に留めます。

THRESHOLD:-20.0dB

RATIO:2.9:1

ATTACK:23.0ms

RELEASE:68.0ms

MAKE UP:1.5

メーター:

これでサウンドに一体感が出てきました。

音圧調整

最終的にEQとレベルの調整ができたならば、音圧を再度調整します。

歪まない程度に、リファレンス曲と同じように音圧を稼いでいきましょう。

正直現在のJ-POPシーンは未だに音圧レベルがとても高いです。

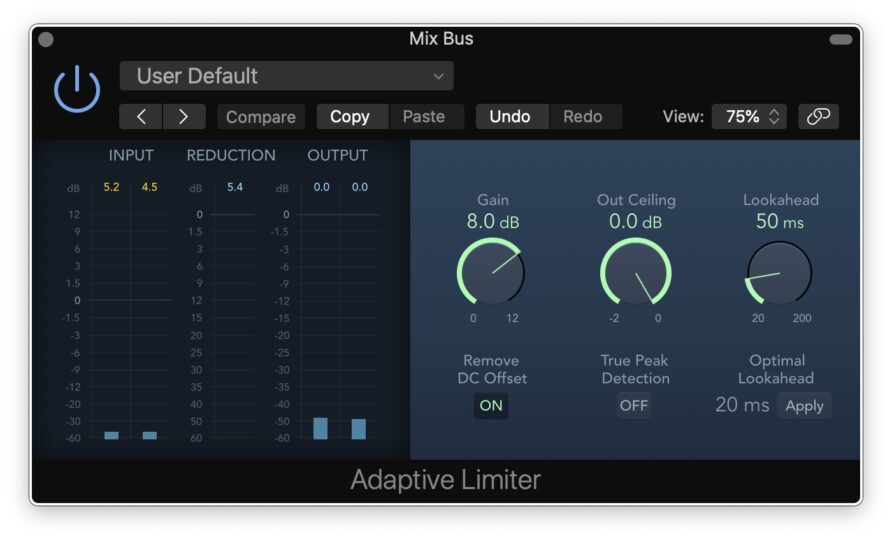

ここまで上げる必要はあまりないと思っていますが、最終的に以下のような設定となりました。

なお標準のプラグインよりもサードパーティー製のマキシマイザーを導入するほうが歪みにくく優秀です。

一通りの作業ができたら

いかがでしょう。ここまで本ミックスができたら。

あなたは今、結構な音量で聴いていませんか??

人間というのは、大きい音が気持ちよく聴こえてしまうものでミキシングをしていると、ついリスニング音量を大きくしがちになります。

つまり、全然よくないミックスなのによく聴こえている可能性があります。

ここまできたら、一度小さな音量で聴いてみてください。

そこでまた課題が見えてくると思います。

冒頭にも書いたリスニング機材もそうですが、

こういった環境にも左右されるので試してみて欲しいです。

なお、人間の耳は一日の中で使うほどバカになっていきますので、

一旦外を散歩するなどしてリセットする時間を設けてください。

コラム -オートメーションについて-

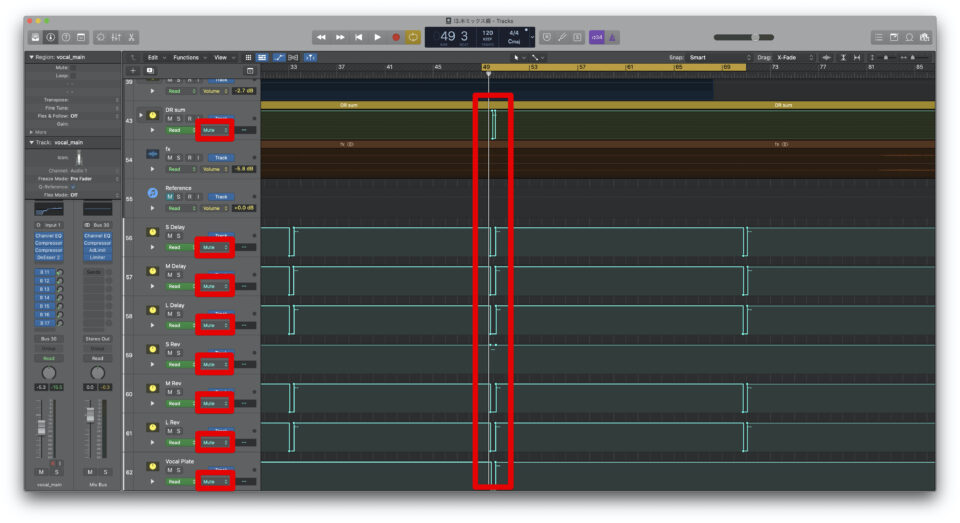

この曲では、2コーラス目のAメロにオートメーションを用いてエフェクトをかけています。

Logicファイルの49小節目あたりにフォーカスして、オートメーションモードをクリックしてみます。

すると、ディレイやリバーブがミュートになる部分が見つかると思います。

このようにして、一旦演奏がブレイクするような演出のために入れてあります。

空間系の余韻が一切ここで切れるので、独特のブレイク感が出ます。

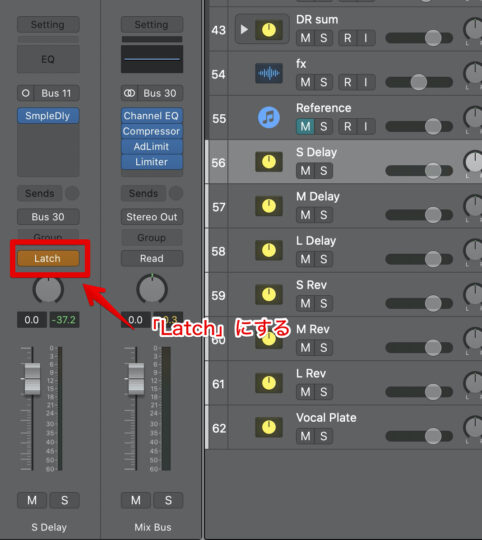

設定方法は簡単で、オートメーションの設定を「Read」状態から、「Latch」状態に変更して、

あとは再生しながら特定ポイントをミュートオンオフするだけです。

(書き込みできたら、「Read」に戻す。)

それだけで再生時にそのポイントだけそのトラックの音をミュートすることができます。

オートメーションはミュートだけでなく、ボリュームやパン、プラグインのパラメータも書くことができるので、

様々なことを自動で処理するのに便利です。是非使いこなせるようになりましょう。

まとめ

以上で本ミックスは完了になります。

今回はここまでに留めましたが、追い込み次第ではもっと削れる帯域を削ってその分、冒頭のEQでハイを上げることなく質感を似せることも可能です。

耳のよい方であれば、お手本としてできたプロジェクトファイル「!3.本ミックス編」よりも質の高いものができるかもしれません。

時間をかけられるのであればかけてよいところでしょう。

実はこの本ミックス編でほぼミキシングという工程は完了です。

次の「4.心地よい音編」はむしろマスタリングの工程に近いです。

マスタリングを業者に依頼する場合は、ここまでのファイルをWAVで書き出し依頼すればOKだと思います。

(音圧をもっと下げて確実に歪んでないものを送ったほうがよいと思います。)

しかしながら配信などで一曲単位でマスタリングしたい場合は、セルフで行ったほうがコストがかかりません。

次の工程に進んで、自信で心地よいミックスを作れるスキルを手に入れてください。