RMSメソッド【4.心地よい音編】

心地よい音になっているか

これまでの

- 下ごしらえ編

- ラフミックス編

- 本ミックス編

で、あなたの音源はほぼCDクオリティーにはできたのではないでしょうか?

しかしながらここで冒頭のことを思い出してほしいのです。

なぜミックスをするのか?

それは自分の曲をより多くの人に聴いてもらうためです。

そのためには、「心地よい音」になっている必要があるのです。

それは楽曲自体もそうなのですが、ミキシング&マスタリング工程でも大きく左右するのです。

曲が多くの人に、長く聴いてもらえるよう最後の追い込みを行います。

リファレンス曲

今回は、筆者が最近聴いて、とても心地よいと思った曲「春泥棒/ヨルシカ」を使って追い込んでみたいと思います。

春泥棒 – ヨルシカ

Youtubeの音源をリファレンストラックとしては使えませんので、アーティストのためにCDは購入してほしいです。

どうしても購入できない場合、それに寄せてミキシングした筆者の曲を代用いただければと思います。(ダウンロードできます。)

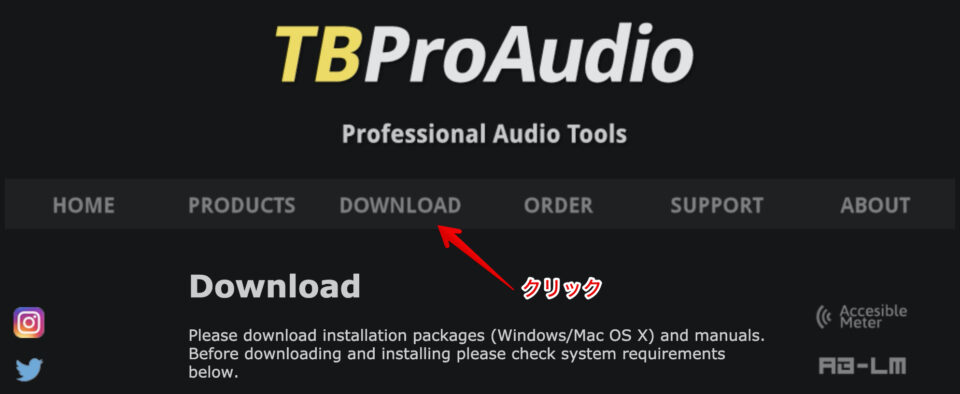

プラグインについて

TBProAudio develops audio tools which help music producers t…

心地よい音にする手順

では、リファレンス曲にしたがって質感を揃えていきます。

ReferenceトラックにCDの音源を追加して、比較していきましょう。

バランスの見直し

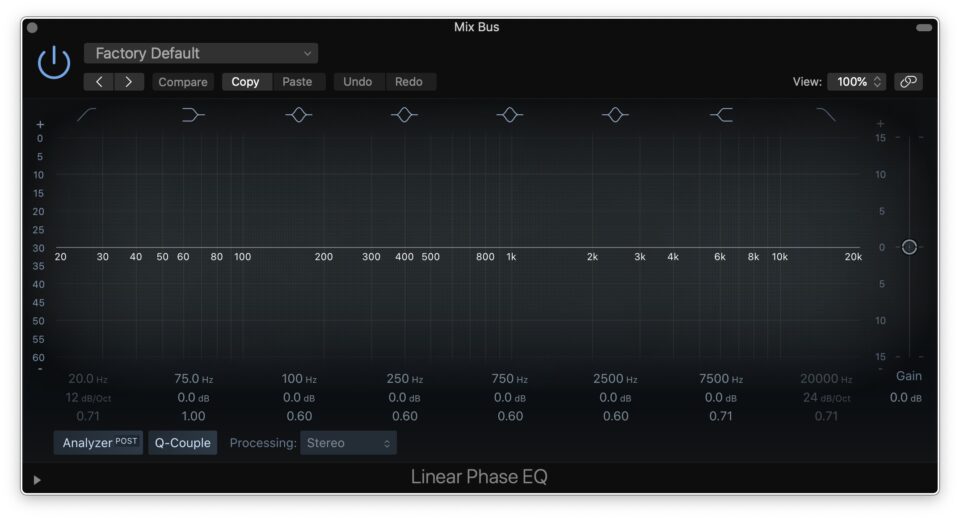

まず、本ミックス編でMix Busの最初に挿入したEQをリセットし、EQも通常のEQから「Linear Phase EQ」に変更しておきましょう。

それからリファレンス曲を聴いてみます。

音源を聴いてみると、バスドラムが非常に心地よく鳴っていることがわかります。

なので、ここでバスドラムをより締まるように調整を行いました。

コンプ

もう少し、バスドラムが鳴っている時間を長くするため、リリースタイムを見直しました。

RELEASE:740ms

ゲート

バスドラムが鳴り終わった後の余韻が締まらない要因となっているため、ゲートをかけて音の終わりを瞬時に切ります。

バスドラムのプラグイン後段に「Dynamics」-「Noise Gate」を挿入します。

THRESHOLD:-30dB

MultiPressor&iSOLプラグイン挿入

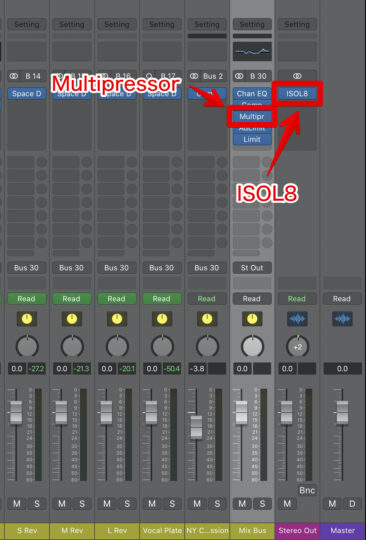

続いて、Mix Busトラックに「Dynamic」-「Multipressor」を挿入します。

帯域ごとにコンプをかけられる、いわばマルチバンドコンプレッサーです。

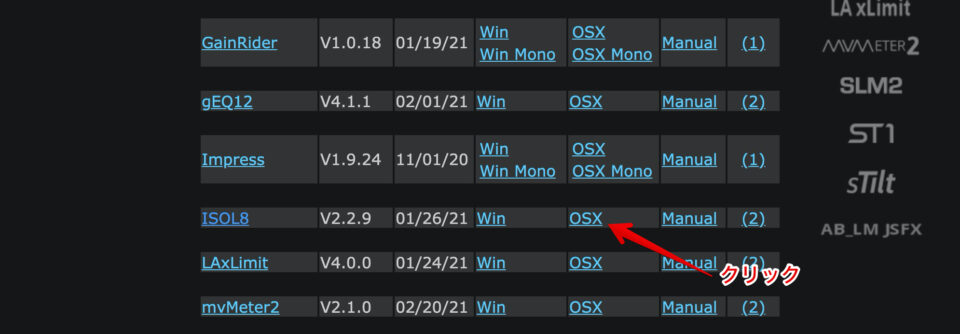

同時に、Stereo Outトラックに先程DLした「ISOL8」を挿入しましょう。

ISOL8は「Audio Units」-「TBProAudio」-「ISOL8」にあります。

ISOL8は各帯域のみの音を聴くことができるプラグインです。

設定はデフォルトのままで、下段の「LF SOLO」、「LMF SOLO」、「MF SOLO」などをクリックして音源を聴いてみましょう。

どうでしょう?

すべての帯域を鳴らしているよりも、リファレンス曲との違いを帯域ごとに聴ければ、プロエンジニアの耳でなくても質感を似せられるはずです。

以下の作業で、2つのベクトルからリファレンス曲と質感を似せていきます。

帯域ごとに質感を合わせる(LR編)

まずはMultipressorで全体的な質感を似せていきます。

Multipressorを表示させて、プリセットから「Final Rock Compressor」または「Final Pop Compressor」を選択します。

そして、帯域の棲み分けをISOL8と合わせていきましょう。

ISOL8は、デフォルト設定で〜200Hz、200〜700Hz、700〜2500Hz、8000Hz〜という棲み分けをしていますので、Multipressorもそれに合わせます。

そしたら、リファレンス曲とミックス曲を相互に鳴らしながら、

- LF SOLO

- LMF SOLO

- MF SOLO

- HMF SOLO+HF SOLO

をそれぞれクリックして、各帯域を比較していきます。

相互にならしてみて、Multipressorの値を上下して、質感が似てくるよう調整します。

コツは、双方の音を一瞬だけ鳴らして比較するとわかりやすいです。

長く鳴らしていると比較がしづらいので、0.5秒くらいずつ鳴らして比較してみると質感を合わせやすいです。

今回値は以下のようになりました。

1 Compr Thsh:-7.5dB

2 Compr Thsh:-9.0dB

3 Compr Thsh:-6.0dB

4 Compr Thsh:-18.5dB

Out -1.6

帯域ごとに質感をあわせる(MS編)

続いてもうひとつのベクトルで質感を調整します。

それはMS処理です。

MSについては説明すると長くなってしまうのですが、簡単にいうならば

曲の真ん中の成分とそうでない部分です。

この記事は DTMにおけるMS処理について知りたい ミックスにおいてどのようなことができるか知りたい 方に向けて書いています。 MS処理って何? 通常皆さんが聴いている音楽は[…]

音楽の多くは2チャンネル(LとR)ですが、そのうちどちらかの波形を逆転させて同時に鳴らすとセンターだけで鳴っている音が打ち消し合って消えます。

その打ち消された成分がMid成分、残った成分がSide成分です。

これらを別々にEQ処理することで、LRとは異なる、より立体感のあるミキシングができます。

ISOL8を表示させて、「S」をクリックしてみます。曲のSide成分だけを聴くことができます。

この状態にして、やはり「LF SOLO」から順に質感を揃えていきます。

揃えるのはEQで行います。

ただし、EQをそのまま設定すると従来のステレオ状態にかかるのみなので、EQもSide成分にのみかかるよう設定しなければなりません。

EQを表示させ、「Side Only」に設定することでSide成分にのみEQがかかるようになります。

あとは、帯域ごとに聴き比べ、質感を合わせればOKです。

今回設定は以下のようになりました。

ピーク1:181Hz, -4.5dB, 1.20

ピーク2:910Hz, -4.3dB, 0.51

ピーク3:2040Hz, -3.1dB, 1.40

ピーク4:6050Hz, +4.9dB, 2.00

質感をあわせることができたら、ISOL8のプラグインは削除してしまってかまいません。

(Stereo Outに入れたままにしておくとレベルオーバーするので外したほうがよいです。)

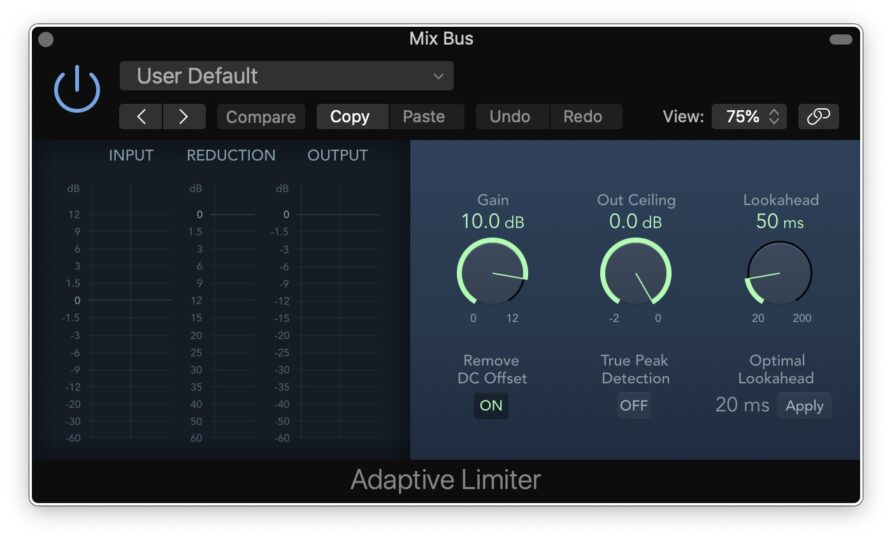

音圧調整

最終的に、Adaptive Limiterで音圧を調整すれば完了です。

いかがでしょう?本ミックス編よりも心地よい音に仕上がったのではないでしょうか?

まとめ

いかがでしたでしょうか?

下ごしらえから、ラフミックス、本ミックスと段階を追ってやっていくと、

どんどん音質がアップしていくのがおわかりいただけたでしょうか?

やはりプロのエンジニアの機材と技では敵わない部分がありますが、

Logicの標準プラグインだけでもここまで追い込む事は可能なのです。

また、この手順のとおり行えば、沼にハマらず最短で質の高いミックスに仕上げることが可能です。

アーティストがやらなければならないことは、質の高いメロディーと歌詞、演奏(歌)を作り続けることです。

ミキシングにはあまり時間をかけずによりたくさんの音楽を生み出してほしいです。

そのためにRMSメソッドを用いて、ミキシング工程にあまり時間をかけずに音楽を作り続けっていただければ幸いです。