この記事は

- 初音ミクNTの使い方や使用感を知りたい

方に向けて書いています。

メジャー版発売

こちらの記事で初音ミクNTを購入することにした筆者。

この記事は これからボーカロイドを始めたい 何を買えばいいかわからない 方に向けて書いています。 なお、著者も2021年から参入し、現在の最新情報をまとめた記事となります。[…]

それまでベータ版を使っていたのですが、

ついにメジャーリリースとなり正式版が発売されました。

筆者はこれまでにボカロというものを使ったことがなく、

VOCALOIDやPiaproなどのソフトも使ってみたことがありません。

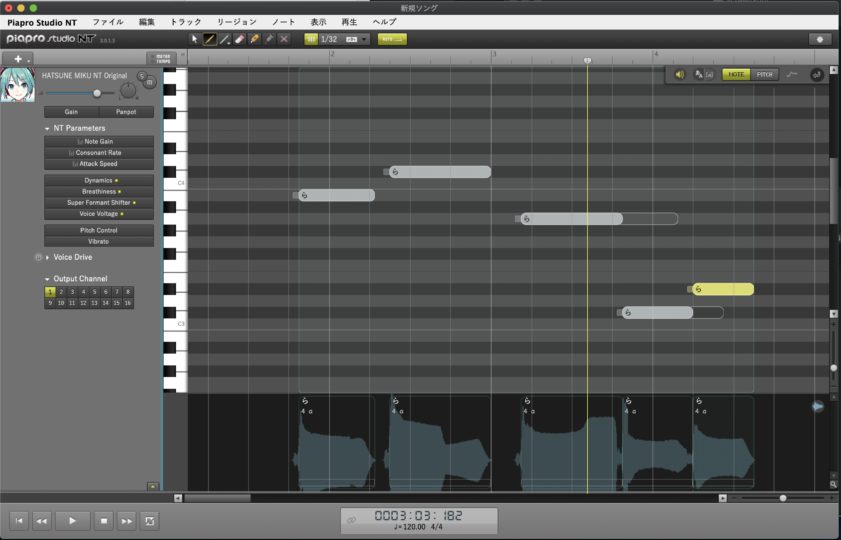

今回、初音ミクNTに付属する「Piapro Studio NT」の使用感について書いてみたいと思います。

Piapro Studio NT

インストール

まずインストール。

筆者はDL版を購入したので、製品版もDLとなります。

SONICWAREのサイトからインストーラーをDLして展開することで、スタンドアロン版もプラグイン版もインストールを行えます。

主に本記事で紹介するのは、AU版での使い方ですが、アクティベーションをするために、インストールが完了したらスタンドアロン版を起動して、初音ミクNTのアクティベーションをしておくとよいでしょう。

筆者がベータ版のときにアクティベーションしてしまったので、画像がとれなかったのですが迷わずに行うことができるはずです。

使用感

プラグイン起動

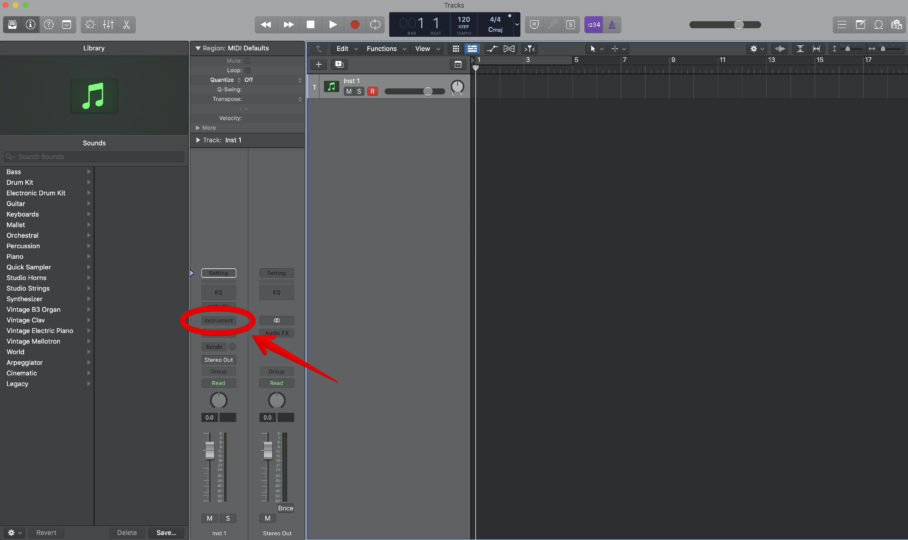

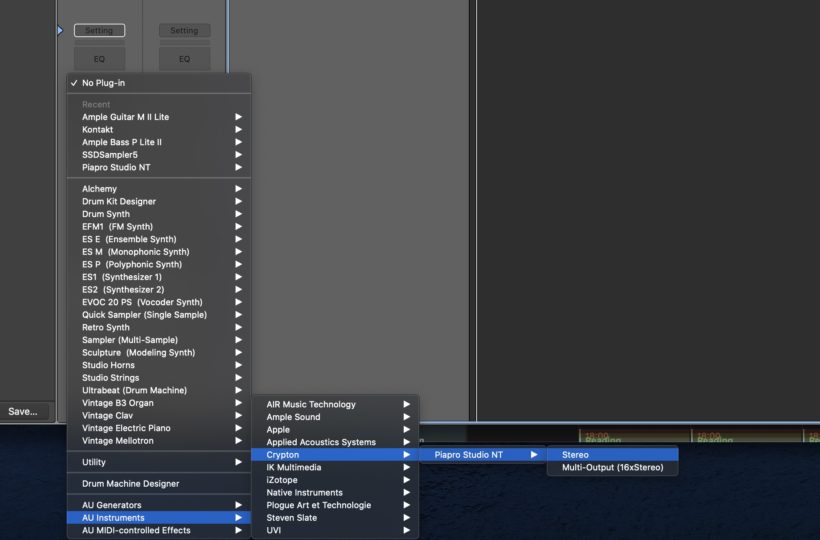

制作では主にLogic Pro X上で動かすプラグイン版をメインに使うことになります。

Logicでソフトウェアインストゥルメントトラックをひとつ作成し、

インストゥルメントの一覧から、[AU インストゥルメント]-[Crypton]-[Piapro Studio NT]-[Stereo]を選択することで、プラグイン版のPiapro Studio NTが起動します。

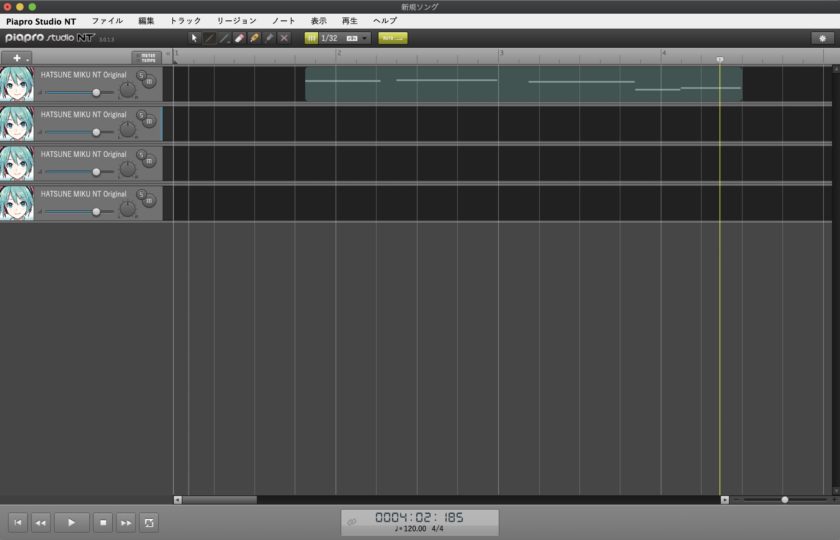

Piapro内で複数のボカロを起動して歌わせることができるようですが、

いま現状Piapro Studio NTでは初音ミクNTしか発売されていないため、ミクにしか歌わせることはできないようです。

ただ、ミクであれば複数トラックでハモらせることもできます。

マスターチューニング

筆者は、曲をA=442Hzで作ることが多いのですが。

PiaproStudio NTにマスターチューニングを設定するプロパティを見つけることができませんでした。

どうやら現状では設定ができないのかもしれません。

(ご存知のかた教えてください。)

入力

で入力なんですが、思いの外使いづらい。。というのが正直な印象です。

歌を作る際に、メロディーを担当する楽器にいつも迷うんですが、初音ミクがあるならそれでいいじゃないかと思っていたんです。

初音ミクはデフォルト「ら」で入力されるため、それで歌ってくれるならメロディー入力用に使えるではないかと思っていたのです。

ですが、MIDIキーボードでの入力に対応していないんですね。

これは誤算でした。

ひとつひとつペンで入力していく必要があるんです。

なのでメロディー入力用としては機能しません。

これまで通り、なにかの楽器音で入力を行い、固まったら書き出してPiapro Studio NTに読み込ませる。

という手順となりそうです。

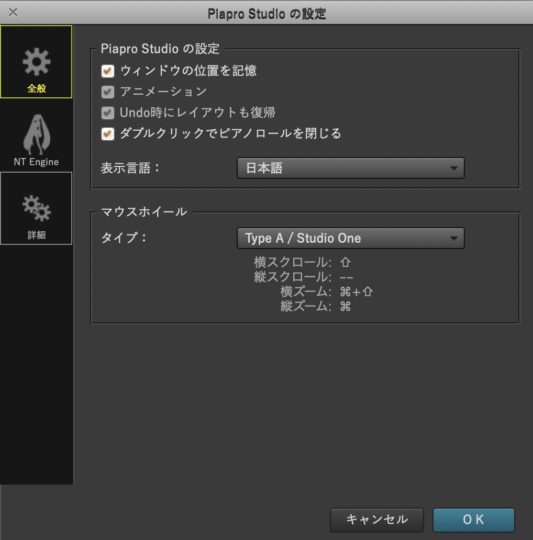

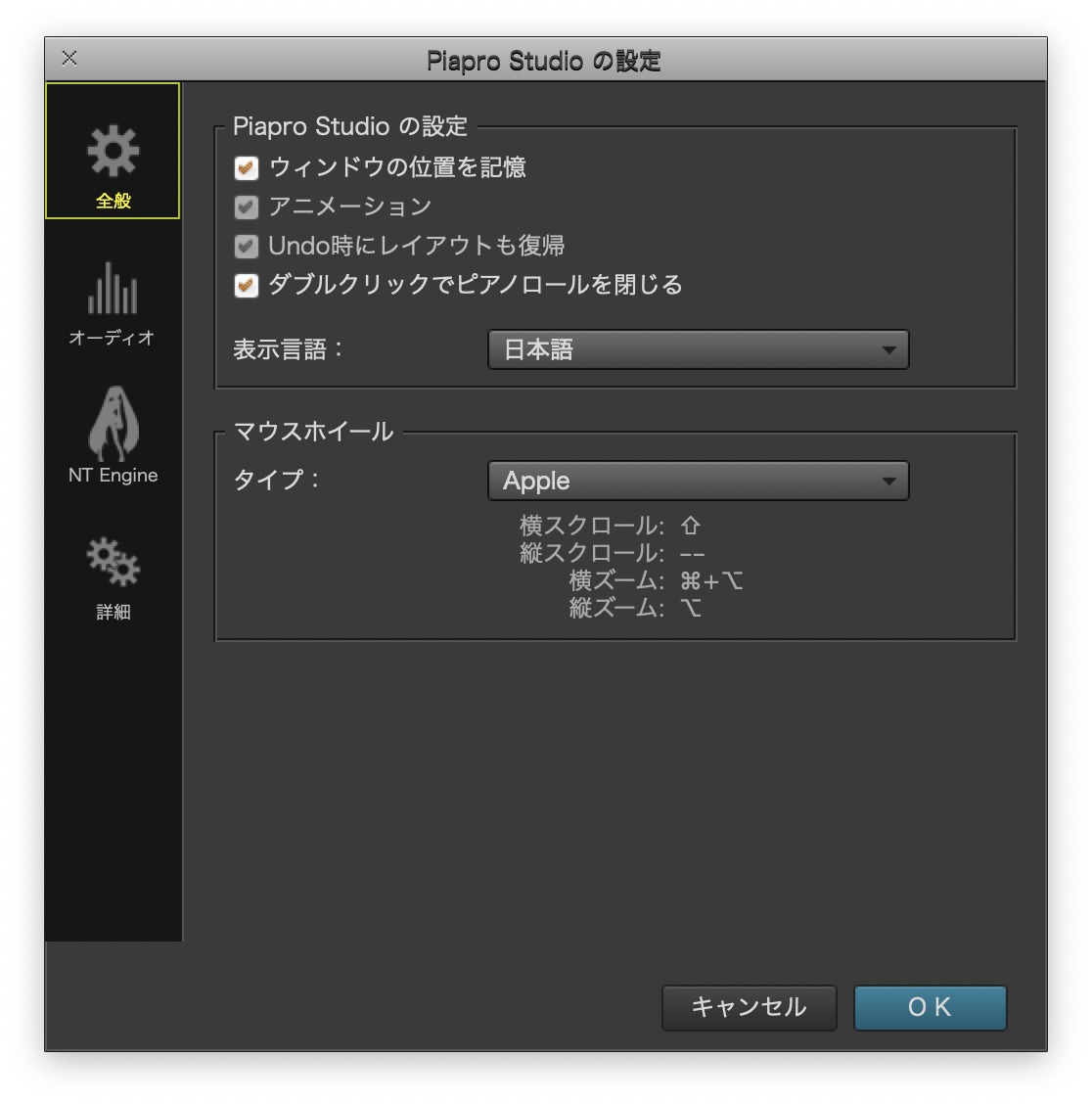

横スクロールが効かない

Logic Pro XはApple製品であるため、Macにネイティブに対応しています。

なのでMagic Mouseの横スクロールも対応していますし、拡大縮小もかんたんに行えます。

ですが、Piapro Studio NTはそういったものに対応しておらず、思うように動かせません。

このあたりは各プラットフォームに合わせた作りになってしまうのだと思いますが、Macにネイティブに対応してほしいなあ。

2021年1月追記

Piapro Studio NTの設定で、マウスホイール「Apple」を選択することで横スクロールができるようになりました。

ただし、Shitキーを押しながらとなります。

やはり、ここは何もせず普通にスクロールしてほしいですね。。

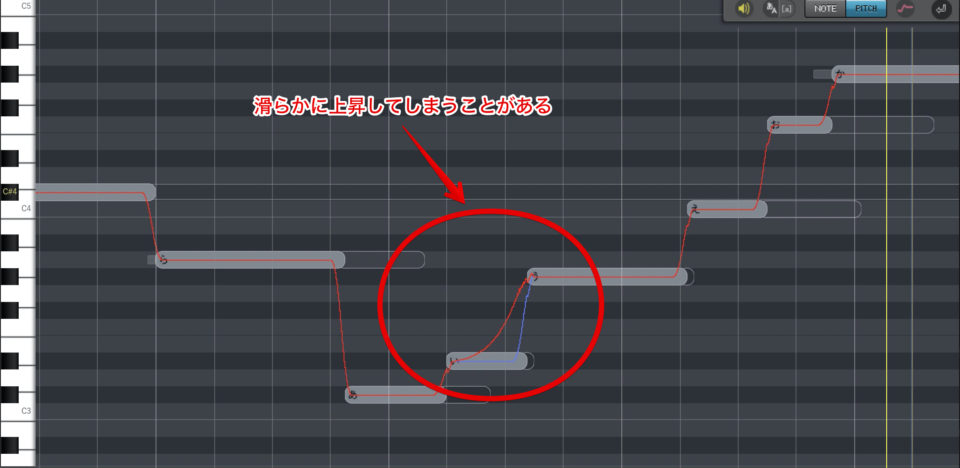

自動調声

歌い方などをPiapro Studio NTではこちらが操作せずともある程度勝手に自動入力してくれますが、

これがイマイチなときがあります。

とくに長くのばした後に、次の音に移動するときに、

滑らかに上がっていってしまうことが多く、ここを手で修正していくような作業が必要でした。

ピッチを一箇所直すと、他のピッチが崩れることがあり、ここも改善してほしいポイントです。

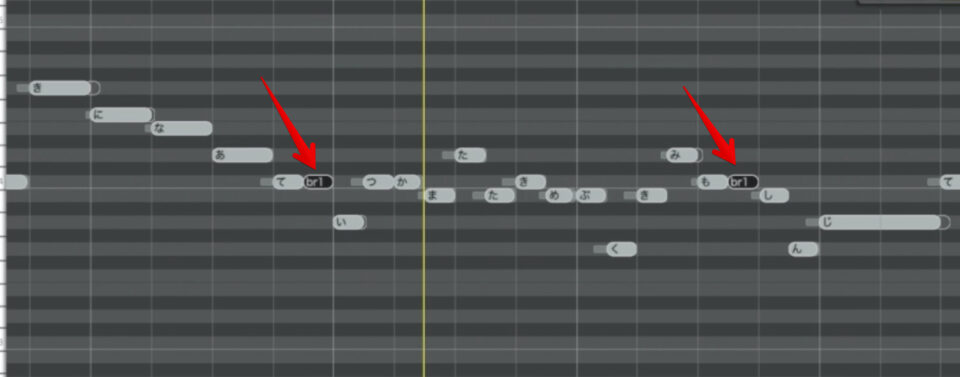

ブレス入力

初音ミクに歌わせていて、息を吸う音欲しいなって思っていたんですが、あるんですね。

「br1」〜「br5」で入力すればブレス音になりました。

作ってみた

とまあいろいろ使用感について書いたみたらネガティブなことばかりになってしまったのですが。

これまで筆者は自分の稚拙な歌で曲を作っていたので、初音ミクに歌わせることで曲のクオリティーが格段に上がる体験をしました。

ああ、ボカロに「承認」される感じってこういう感じなんですね。

アルバム作ってみたので、作曲初心者で恐縮ですが聴いてみていただけるとうれしいです。

わかる!「歌ってみた」や「弾いてみた」動画や、DTMで作曲したときにミックスがうまくいかなくて沼にハマるよね。そんなときはRMSメソッドで巷のCDみたいなミックスに仕上げる技術を学べるよ!

しかも今なら、破格の1,600円でそのメソッドが学べるんだ

巷のCDのサウンドを「再現」できるメソッド(Reproducible Mixing Sound)。略してRMSメソッド。

DTMerがハマるミキシングを、たった数日で学べる音楽教材です。

Logic Pro X ユーザーでミキシングの初心者〜中級者を対象にしています。

まずはこのメソッドの紹介動画(1:30)をご覧ください。

- DTMスクールでは数十万円かかるミキシングのスキルを破格で習得できる!

- メソッドに基づいて設定をしていけば、誰でもCDクオリティを再現できる!

- 教材として46個のWAVファイル(96kHz/24bit)および各工程の処理結果ファイルが付属!

- リファレンス曲としてヒットチャート上位曲を使用!

- 習得したスキルは他の曲でも再現できる!

- パラメータの設定理由や数値も全公開!

- Logic Pro Xの標準プラグインのみを使用!

筆者も音楽を作り続けないといけないから。

そのために全パラメータを公開したプロジェクトファイルが付属しているから、誰でも再現できるはずだよ!

是非やってみてね!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

正直UIについては改善の余地あり。

という印象です。

AU版の場合、DAW側の音質を上げるとミクの声が割れることもあり、

ミックスを行うときは、スタンドアロン版での書き出しを行うことも必要になってくると思います。

このあたりの不便さをアップデートにより改善していっていただけることを期待しています。